深海潜水艦 Cyclops へのFRP適用 Vol.133

今回の「FRP業界最新ニュース」では、

深海潜水艦 Cyclops へのFRP適用

ということについて述べてみたいと思います。

深海潜水艦への FRP 適用に取り組む OceanGate

先日、JECのプレスリリースでも記事が出ていましたが、

OceanGate という企業が Cyclops という潜水艦にCFRPを適用し、

水深6000mの探査に挑戦するとのことです。

この水深に到達できると、世界中の98%の海底に到達できるとのこと。

かなり挑戦的な取り組みですね。

深海探査では日本は世界でもかなり進んでいる方ですが、

OceanGate が面白いのは基本的に民間企業であるということ。

OceanGate のHPは以下で見ることができます。

https://oceangateexpeditions.com/

新規モデルの深海潜水艦であるCyclops

新しいモデルの Cyclops という潜水艦について少し見ていきます。

元々 Titan という潜水艦でFRPを使いながら、

乗員5名で3000m程度まで潜水することには既に成功しています。

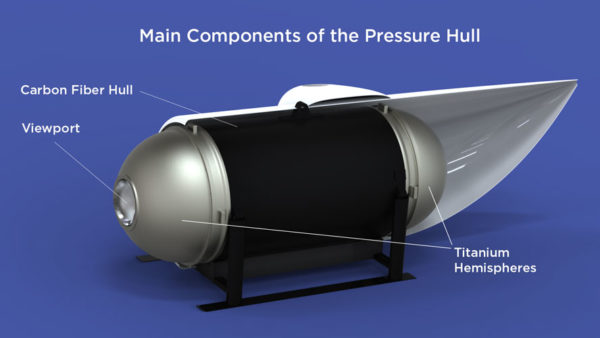

以下に Titan の断面図を示します。

( The image above is referred from https://www.oceannews.com/news/subsea-intervention-survey/oceangate-launches-5-man-submersible-titan-to-survey-the-rms-titanic )

チタンと組み合わせたCFRPによって外からの高圧に耐える仕組みを構築する一方、断熱効果のあるGFRPを用いて結露などを防ぐなど様々な工夫がされています。

詳細は不明ですが、船体の耐圧部分が主にCFRPであることがわかります。

日本の深海6500も外皮にFRPを使ったことで有名ですが、Titan は本気の構造部材としての役割をCFRPに求めている印象です。もしかすると圧縮強度が一般的にチタンよりも高強度中弾性CFとエポキシの組み合わせのCFRPの方が高いということも関係しているかもしれません。

もちろんCFRPの下にチタンいると考えられ、CFRP弾性率も生かしながらチタンをうまく組み合わせ、外圧に耐えうる構造にしたと想像します。

具体的に設計者としては、主な荷重モードとなる圧縮はもちろん、面内せん断も考慮しながら耐荷重を計算することが求められるでしょう。

そして、 real-time hull health monitoring (RTM) system と呼ばれるヘルスモニタリングシステムを導入し、異常を迅速に検知するシステムも導入。

9つのアコースティックエミッション( AE )と18か所に上るひずみゲージにより、耐圧構造部材に異常が無いか否かをモニタリングシステムを導入しています。

Titan の主なスペック等は以下の所で見ることができます。

https://oceangateexpeditions.com/subs/titan

更なる深海への挑戦を目指す Cyclops 3 and Cyclops 4

そして今 OceanGate が注目するのが更なる深海への挑戦です。

それに向け開発が進められているのが Cyclops 3 and Cyclops 4 という次世代の潜水艦です。

2021年にはこれらの次世代潜水艦を用い、

沈没した豪華客船タイタニック号の調査を予定しており、

画像データ取得、レーザースキャニングや超音波探傷による形状調査を行い、

年単位の時間をかけ沈没したタイタニック号が現在どのような状況で、

またどのくらい劣化が進み、それらのデータを踏まえどのように保管していくか、

ということを検証するとのことです。

Cyclops の特徴を見ていきます。

まず特徴的なのが直感的に操作できることです。

歴代の Cyclops はゲーム機である Playstation のコントローラーで本体の操作をするなど、

シンプルな操作性を徹底しているようです。

また制御システムを可能な限り自動化してシンプル化し、

浸水時のデッキも簡易的なもので対応可能とすることで、

浸水探査をより身近なものにしようとする努力が行われています。

最終的にはシンプルにすることで顧客層を広げビジネスで成功しようという、

ぶれないコンセプトがありますね。

この辺りは以下の動画を見るとわかりやすいと思います。

https://youtu.be/IHSPhKUUXIM

そして注目すべきはシリンダー形状になっている胴体です。

ここには CFRP が使われており、

炭素繊維メーカーも全面協力をしているとのことです。

この辺りは上記で示した Titan のイメージ図からも読み取ることができます。

つくり方としては胴体なのでフィラメントワインディングと思うかもしれませんが、恐らくより強度が発現するファイバープレースメントやシートワインディングのような手法を使っていると想像します。

安全を最優先するためヘルスモニタリングシステムも搭載していることから、

上述の Titan 同様、RTMシステムによるAEとひずみゲージが主に用いられていると想像します。

ただ、CFRPだけでは難しい部分もあるため、

チタンとの併用と書かれています。こちらもTitanと一緒でですね。

深海は未開の地の一つと認識されており、

多くのことがわかっていないため、

新エネルギー源や新たな居住地としての候補も含め様々な可能性があるといわれています。

深海は極めて高い圧力がかかることから、

高強度高剛性のFRPは最適な材料の一つといわれています。

さらにFRPは塩水に対する耐食性が高いことから、

近年、海底採掘の材料としても本格的に適用が開始されています。

※参考: 海底油田、海底ガス田への熱可塑性複合材パイプの適用

FRPが創成期に適用拡大の動機となった機能性の一つである「耐水性(耐食性)」。

そして、当該材料が最も優れる高剛性という性能。

深海という未知なる領域への挑戦において、

FRPの原点ともいうべきこれらの性能が改めて認識され、

新たな展開が期待されると考えます。