放熱設計に向けた複合材料の熱伝導性のSThMによる評価

今回は、放熱設計に向けた複合材料の熱伝導性のSThM(Scanning Thermal Microscopy:走査型熱顕微鏡)による評価について述べたいと思います。

電子機器で重要な放熱設計には様々な材料が関係する

放熱設計が必要なアプリケーションの代表例は電子機器であり、

例えば半導体は当該設計において注目されるものの一つといえます。

PCやデータセンターなどの電子機器の急激な性能向上により、

半導体はムーアの法則で語られる高集積化によりその発熱量も急激に増加しています。

次世代パワー半導体と見込まれるシリコンカーバイド(SiC)の発熱密度は300から500W/cm2とも言われており、

性能維持や信頼性向上にヒートシンクと半導体の橋渡しを果たすTIM(Thermal Interface Material)は、

放熱設計を実現するにあたって重要な材料の一つといえそうです。

※参照情報

ロータス金属による沸騰促進を利用した沸騰冷却技術を開発/科学技術振興機構(JST)

半導体の放熱設計技術は日進月歩のようで、半導体の筐体であるLidと呼ばれるものをなくし、

ヒートシンクと半導体をそのままつなげることで構造をシンプルにした、

TIM1.5と呼ばれるものもあるようです。

そしてTIMには放熱性能はもちろんのこと、

絶縁性や形状追従性といったことも求められており、

要求性能は高まる一方という印象です。

※参照情報

AI時代に向けた半導体開発における放熱設計、TIM(Thermal Interface Material)の重要性/松尾産業株式会社

※関連コラム

樹脂をマトリックスとした複合材料もTIMのひとつ

樹脂は絶縁性が高いため金属と異なり渦電流が発生しにくい上、軽量で成形性も良く、

また適切な熱伝導性を有する添加材を入れることによる熱伝導率向上も可能であることから、

樹脂をマトリックスとした”複合材料”もTIMの一つという認識です。

用いられるフィラーとしては研究段階のものも含め、

窒化アルミニウム(AlN)、窒化ホウ素(BN)、炭化ケイ素(SiC)、膨張化黒鉛、カーボンナノチューブ(CNT)などがあります。

※関連コラム

本来TIMに用いられるフィラーは熱伝導性に加え、電気絶縁性が高い必要がありますが、

例えばカーボン系材料を用いるにあたり、マトリックスを樹脂とすることで電子部品との直接の接触を回避し、

絶縁性を維持しているものと考えます。

そのため、樹脂、特に熱可塑性樹脂を用いた複合材料では放熱シートという形態が多いようです。

熱硬化性樹脂の場合は添加剤が界面に露出する可能性があるため、

絶縁材料である前出の無機系フィラーが用いられるものと考えます。

なお、最近(2025年10月の展示会)もCNTを用いた粘土状のTIMに関する紹介があったようです。

※参照情報

分子レベルでの熱伝導評価法であるSThM

複合材料の熱伝導特性を評価するのは簡単ではありません。

主たる理由は”異方性”と”不均一性”です。

これを評価する手法のヒントとなるのが、

最近、応用物理学会誌で掲載された以下の記事になります。

竹原 陵介 他. 熱マネージメント材料の創出に向けた有機熱輸送特性の理解. 応用物理, 2025, 94, 11, p.581

この記事を参考に、熱伝導率に関する異方性と不均一性の評価方法例をそれぞれご紹介します。

異方性評価にはマイクロ温度波熱分析を用いる

熱伝導率の異方性評価にはマイクロ温度波熱分析(Micro Temperature Wave Analysis, μTWA)を用いるようです。

μTWAによる熱伝導率測定の概要を述べます。

酸化インジウムスズ電極を配したヒータ基板と、

Au-Ni熱電対を配したセンサ基板で測定試料を挟み込み、

交流電圧をかけて酸化インジウムスズ電極を加熱します。

この熱による温度波が測定試料を通過して、

逆側にあるセンサに到達すると、

今度はその温度波が交流電圧として出力されます。

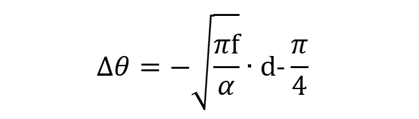

上記の入力電圧と出力電圧の位相差ΔΘと熱拡散率αには相関が有ることを利用し、

下式を利用してまずαを求めます。

fは入力電圧の周波数、dは測定試料厚みです。

ΔΘと√fをプロットした線図を作成すれば、その勾配からαが求められます。

最終的には熱伝導率kは低圧比熱Cp、密度ρを用い、下式から求めます。

k=αCpρ

CpはPhysical Property Measurement System(PPMS)を使用した緩和法で求められるようです。

基板に挟む測定試料の積層方向を変えれば熱伝導率に対する異方性の影響を評価できる

上記の測定法に基づけば、測定試料の積層方向が基板と垂直であれば積層方向(面外方向)、

逆にこれらの関係が平行であれば面内方向の熱伝導率が分かります。

このようにして異方性が熱伝導率にどのような影響を与えるかを見ることも可能です。

前出の参考記事では一例として芳香環積層材料の評価をしています。

芳香環積層というのは、ベンゼン環が平たい状態で平行に積み重なるイメージです。

芳香環積層間ではπ-stackという相互作用が生じており、

これが熱拡散率とどう関係するかを調べています。

結果、面内方向、層間方向でそれぞれαは2.08×10E-7、1.23×10E-7 m2/sとのことで、

面内の方が熱伝導率が高いことが示されています。

ただし、このレベルのαの違いは異方性が強いとは言えないとのこと。

これとは別に水素結合が主であるホウ酸単結晶の2次元シートでは、

同様の面内、層間のαが9.6×10E-7、1.4×10E-7 m2/sとのことでより大きな差異が認められ、

これは異方性があるといえるだろうという筆者の意見が述べられています。

さらにαそのものの数値が大きいことから、

熱伝導には水素結合が寄与することが示されたという記述が認められます。

これは後述するマトリックス樹脂の結晶構造が、

水素結合が関係すると考えられるβ構造の場合に熱伝導率が高くなる、

という話と無関係ではないかもしれません。

不均一性評価にはSThMを用いる

SThMは原子間力顕微鏡、いわゆるAFMを基本とした分析設備です。

プローブ先端を接触させない場合はAFMとしての計測となるため、

純粋に表面の凹凸を知ることができます。

SThMの場合は先端がヒータになっており、

接触していない場合の熱の伝わり方と、

測定試料に接触させたときの熱の伝わり方の違いから、

当該資料の熱伝導率を算出するのが基本です。

前出の記事の場合、測定試料表面とプローブ先端間の距離に対する温度低下情報を取得することで、

熱伝導特性を得ています。

記事中の図では金の(111)面に2成分からなる自己組織化単分子膜を作成し、

SThMで接触、並びに非接触の画像を取得しています。

結果、2つの成分の分子量が異なる場合は非接触で熱伝導特性の違いを明確に画像化できることに対し、両者の分子量が近い場合は接触式で同特性のマッピングが可能であることを明らかにしました。

大変興味深い記事です。

では、次にこのSThMを用いた放熱材料を念頭に置いた複合材料の評価例について、

抜粋してご紹介します。

SThMを用いた複合材料の評価例

参照したのは以下の論文です。

この論文が掲載されている雑誌はOpen Accessですが、

中身を読んだ限りだときちんとした執筆者が作成しているという印象をもったため、

ここで取り上げています。

詳細まで記載されておらず抜粋版であることが、

Open Accessの理由かもしれません。

この論文では2種類の材料について評価していますが、

議論が深まっているPolyvinylidene difkuoride (PVDF)にMultiwall carbon nanotube(MWCNT)を添加した材料のみご紹介します。

評価に用いた材料

PVDFはSolvayのSOLEF1010、MWCNTはNanocyl NC7000とのこと。

MWCNTは純度90%で直径が9.5nm、長さは1.5μmと書かれています。

これらをマイクロコンパウンダで一体化しています。

MWCNTは0.5から8wt%まで複数水準で添加していますが、

前出の参照情報で結果が示されている当該添加水準は限られています。

PVDFはポリフッ化ビニリデンのことで、ポリエチレンの側鎖の4つのH(水素)のうち、

3つがFに置換したものです。側鎖がすべてFになると有名なPTFE、商標でいうとテフロンです。

PVDFは強誘電性材料

フッ素原子は共有結合中の電子を引き付ける力、

いわゆる電気陰性度が高いためその重合体であるPTFEは電気的な偏りが生じるため極性となり、

その結果、強誘電性材料となります。

過去のコラムでも述べた通り外部電場によって電気双極子が生じて誘電特性が発現すると述べましたが、

PVDFは自発誘電分極と呼ばれる特性を有し、外部電場が無くとも誘電特性が発生するようです。

そのため、圧電性といった性能を示すとのこと。

この辺りをより詳細に知りたい方は以下のような参照文献をご覧いただくといいかもしれません。

※参照情報

深田栄一. 高分子強誘電体. 高分子, 1981, 30, p.826

※関連コラム

MWCNTについて

CNTについては、過去のコラムでも比較的多くご紹介してきました。

ナノスケールでチューブ形という形態制御がなされており、

その中でMWCNTは複数層で形づくられている、

すなわち径の違うチューブが内層に存在する状態です。

詳細を言えばCNTでも構造異性体があり、

ねじりやひねりを含む鏡像異性体(キラリティー)があることを、

過去のコラムでもご紹介したことがあります。

※関連コラム

SThMによる熱伝導率の評価概要

評価に用いたプローブはロジウムでメッキされた白金の直径5μmのフィラメントで、

それを銀で外殻を保護して35μmの直径サイズとしています。

このプローブの先端をエッチングすることで200μm長さ分、

ロジウム/白金フィラメントを露出させてプローブとして使用します。

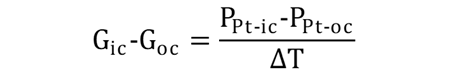

プローブに電圧をかけ、測定試料に未接触時点での熱伝導率をGic、同接触した時をGic、

未接触/接触時、それぞれのジュール熱をPPt-oc、PPt-ic、温度差をΔTとすると、

下式のような関係が得られるとのこと(論文中の式(2))。

左辺のGicやGicが実際にはワイヤの熱伝導率や環境中の熱伝導率の影響を受けること、

ならびにサンプルとの接触によってその境界に生じる熱伝導率を考慮した補正を行い、

最終的には下式で示されるようなGssとして測定試料の熱伝導率を算出するとのことです(論文中の式(6))。

Gss = 4Keff・a

ここでいうaはプローブ先端の接触で想定される熱の広がり寸法とのこと。

Keffが実質的な測定試料の熱伝導率となるようです。

接触ゆえに測定試料の表面形態の影響を大きく受ける

本部中ではこのaが測定試料の表面粗さの影響を大きく受けるようで、

熱伝導率算出ばらつきの大きな要因の一つであるという記述も認められます。

例えば、凹部だとプローブの接触面積が大きくなり、

結果として熱伝導率の変動に直結してしまうようです。

表面形態の影響を受けるのは、接触式の評価故の課題といえるかもしれません。

熱伝導率の評価結果

PVDF/MWCNTの複合材料のSThMによる測定結果について概要を見ていきます。

SThMの比較画像から分散状態を評価

MWCNTを4wt%添加したPVDF/MWCNTの複合材料について、

同じ位置におけるAFMによる観察(通常の形態観察)と熱伝導率の結果が比較されています。

結果である図(Fig.7)を見ると、左右で差が無い、

つまり形態観察と熱伝導率の計測結果に顕著な差が無いことが示されています。

これはすなわち、熱伝導率の異なるMWCNTが均一に分散していることを示唆している、

という判断ができます。

本評価結果の活用が、複合材料の熱伝導特性を見るにあたって重要な視点となります。

熱伝導率の高いところは暗く見えている

より詳細を見るため拡大画像での評価も行っていますが、

画像を大きくすると形態観察では認められない濃淡が見られます。

濃淡の違いと熱伝導率の違いの関係を見るため、

それぞれの熱伝導率を算出したところ、

暗い色の部分の熱伝導率が相対的に高いことが示されました。

熱伝導率の数値はMWCNT8wt%添加で最大0.37W/mkであり、

グラフェンを10wt%添加した0.32W/mkやカーボンブラックを10wt%添加した0.4W/mkと比較し、

MWCNTの添加濃度が少ないにもかかわらず同等かそれ以上の熱伝導率を示したという結果が示されています。

ただし、酸化グラフェンは3wt%添加で0.89W/mkに到達することから、

熱伝導率向上を狙った添加剤としてはMWCNTはこれに比べると見劣りするとの記述があります。

PVDFの結晶構造も熱伝導率に影響を与える

マトリックス樹脂であるPVDFは結晶性高分子の一種です。

結晶構造としてα、β、γ、δ、εがあるようですが、

そのうちβ構造では極性が高いため強誘電性材料としての特性が発現しやすいとのこと。

β構造という単語は高分子の世界ではたんぱく質の二次構造を表現するのに使われます。

本来らせん形状ですが、それが伸び切ってジグザグ構造となり、

それぞれの分子間を水素結合で安定化されているものを指します。

そのため、β構造は主鎖が伸びたような形態であることを指していると考えます。

β構造を有する場合、FTIRでは840cm-1という特徴的なピークを有するものの、

その融点がα構造と差が無いため、

結晶構造の比率をDSCによって完全に求めるのは難しいようです。

ただMWCNTの連結とβ構造という組み合わせが、

PVDF/MWCNTという複合材料の熱伝導率向上に重要な役割を果たしていると書かれています。

なお当然ではありますが、MWCNTを添加してもPVDFの結晶構造には影響を与えないとのことです。

今回の内容から考えるべきポイントを述べます。

FRPの熱伝導率で理解すべきは”異方性”

やはり異方性という単語からは逃れられません。

連続繊維はもちろんですが、短繊維であっても面内方向と層間方向で熱伝導率が異なると想像できます。

これを評価するためには、冒頭ご紹介したμTWAが有効でしょう。

仮にFRPをTIMとして用いる場合、特に層間方向の熱伝導率をどう上げていくかという戦略が不可欠です。

層間に例えば今回紹介した論文のようにMWCNTを添加するといったのも一案です。

ただ、個人的にはそれよりも厚めに積層をし、

横倒しにして使用するといった考え方が必要だと思っています。

積層時の層間方向が基準面に対して平行になるようにするイメージです。

こうすれば積層方向に対して面内を放熱する方向として設定できるため、

無理に層間の熱伝導率をあげる必要はなくなります。

硬化度と熱伝導率の関係

冒頭に紹介した応用物理学会の記事の中で、

SThMの結果によると不飽和結合(C=C等)があると熱伝導率が高いことが示されています。

例えばFRPの中でビニル基などの不飽和結合を有する熱硬化性樹脂をマトリックスに用いる場合、

その硬化度と熱伝導率の関係を把握するのは面白いかもしれません。

当然ながら硬化度が高まるほど不飽和結合は減少するので、

熱伝導率を優先するのであればあえて硬化が進み過ぎず、

かつ使用環境温度で剛性を維持できる熱履歴を念頭に加熱工程を設計する、

といった戦略が考えられます。

もしくはエポキシのようにシクロ形状の開裂反応であったとしても、

硬化の進行に伴う熱伝導率の変化が生じる可能性があります。

この場合の評価はミクロのSThMやμTMAではなく、

成型体としての評価になると思います。

最後に

FRPをTIMとして使うには現段階で詳細な技術データはあまり多くないと感じているものの、

今回ご紹介した通り、複合材料はTIMとして実用化されています。

ただここでいう複合材料はAlNなどのフィラーと樹脂を組み合わせた複合材であり、

FRPと比べれば熱伝導率以外の物理特性、そしてもちろん機械特性にも劣ります。

このような現段階でのTIMの限界とFRPの強みを組み合わせる等の柔軟な設計思想で、

FRPが放熱設計の世界でも活用されることを期待したいと思います。

当該設計ではSThM等の分析技術が重要になってくるでしょう。

FRPの新たな展開を期待したいです。

※関連コラム