FRP戦略コラム-FRPで注目される低誘電特性

今回のFRP戦略コラムでは、FRPで注目される低誘電特性として、

構造材のみで見られがちなFRPの機能性として注目される“誘電特性”についての概要についてご紹介した後、FRPを用いた低誘電構造材の方向性について私見を述べます。

高まる高速通信への期待

通信技術は、社会のインフラとして完全に定着しました。

そして当該技術に今求められるのが、“通信の高速化”です。

現在の最新通信世代の5Gの次世代と呼ばれる6G(Beyond 5G)では、IMT(International Mobile Telecommunications)特定という、主に移動通信機器に関する国際合意の枠組みにおいて、4400~4800MHz、7125~8400MHz、14.8~15.35GHzといった周波数帯が議論になるといわれています。

※参照情報

6Gでは低周波はもちろん、高周波側にも適用周波数を広げようという取り組みがあるようで、300GHzを超えるような高周波の適用が検討されるようです。

当然ですが高周波の方が通信速度は速くなるので、高速通信を念頭に置けば高周波通信に対する期待は大きいものに違いありません。

そして今、高周波の通信を阻害しないような構造材料への期待が高まっています。

FRPは高周波通信インフラ向け構造材候補の一つ

知っている方もいらっしゃる一方で、意外に思われる方もいるかもしれないのが、高周波通信インフラ向けの構造材としてFRPはその候補一つであるということです。

何故FRPが候補材なのかについては、いくつかポイントを理解する必要があります。

高周波通信の心臓部は構造材としての特性は極めて低い

高周波通信に用いられるような送受信機は精密な電子回路を有している一方、構造材としての特性は極めて低い。

最近は緩衝材の発達などにより改善したとはいっても、精密機器は取り扱いに注意が必要なのは今も変わりません。

例えば高速通信Wifiなどを整備しようとした場合、その送信機が雨風にさらされる、場合によっては雹や人による接触などが不可避な場合もあります。

しかし高速通信そのものは構造材としての特性は低く故障しやすい、または壊れやすいため、“外側を保護する”ことが求められます。

このような高速通信機器の保護材には強度や剛性が高いものが求められることが多く、例えばアンテナを収納するRedome、屋外ルータのケーシングなどはその一例です。

強度や剛性の高いFRPはこの手の用途に適している材料の一つなのです。

FRPの耐腐食性の高さが長期の屋外使用に向いている

金属と比較し、FRPが特に優れている特性の一つが“耐腐食性”です。

無機繊維が主の強化繊維は、ガラス繊維は強酸や強塩基で腐食する場合があるものの、炭素繊維は基本的に環境によって特性が変化することはありません。

マトリックス樹脂も高分子であるため金属のように急激に酸化腐食するといったことは通常ありません。

それ故、FRPは化学工場のタンクなどにも用いられているわけですが、このような耐腐食性の高さは高速通信機器の保護材としても重要です。

※関連コラム

強化繊維と樹脂の選定により低誘電材料となる

最後に述べるのが、本コラムで最も注目する誘電特性です。

FRPは金属に比べて導電性が低いため、誘電体の扱いになります。

特に強化繊維に絶縁性の高いガラス繊維を、マトリックス樹脂に極性基の少ない分子構造の高分子を用いた場合、その材料の誘電特性は低くなります。

低誘電材料としての特性は、後述する伝搬速度の向上や伝送損失の抑制につながります。

次にこの誘電特性に関する技術的ポイントの概要に触れます。

誘電特性の基本に関する技術的ポイント

誘電特性というものを理解するにはいくつかの技術的ポイントがあります。

まずはこの辺りについて触れてみたいと思います。

誘電体と比誘電率

誘電体を一言でいうと導体の逆です。絶縁体と概ね同意との理解です。

誘電体に外部から電場をかけると、その内部の電子にクーロン力が発生しますが、導体の様な自由電子と異なり電子が移動できないため内部に電気双極子と呼ばれる、局所的なプラスとマイナスでの電離したような状態になります。

内部には電気双極子が大量に発生しますが、内部では隣り合う電気双極子のプラスとマイナスが相殺する一方で、表層には分極電荷と呼ばれる、表裏で異なる電荷が残ることになります。

この分極電荷によって生じた電場は、外部電場と逆の電場となるため、誘電体内部の電荷は外部よりもやや弱くなります。

外部電場に暴露された場合、誘電体内部の電場がどのくらい弱くなるのかという指標が、比誘電率の逆数になります。

材料の誘電特性評価では、この比誘電率で議論することが多いです。

比誘電率のイメージ

比誘電率は今回の主役でもあるため、もう少し基本的なところに触れます。

本内容については以下の専門家の方の動画を参考にさせていただきました。

※参考情報

1. ガウスの法則の積分形のイメージを持つ

比誘電率を理解するにはガウスの法則の積分形というものについてイメージを持つことが重要です。

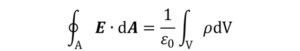

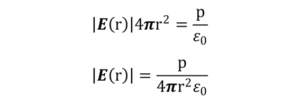

ガウスの法則の積分形は下式で示されます。

左辺は閉曲面を垂直に貫く電場の大きさの総和のことを言っており、右辺は閉曲面A内の総電荷![]() です。今回の閉曲面は半径がrの球とします。

です。今回の閉曲面は半径がrの球とします。

Eは電場のベクトル、dA は閉曲面内の微小面積dAに垂直なベクトル、外部電場の電場の方向に垂直な平面面積をdA、 ρは分極電荷密度、dVは閉曲面内の微小体積でVは閉曲面の体積、そしてε0が誘電率です。

太字で示される文字はベクトルであることを示しています。

ここで以下のような定義をします。

これは、微小面積に垂直なベクトルdAの大きさはdAと表せるという意味です。

![]()

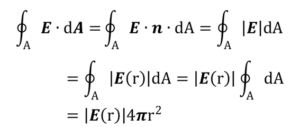

このように定義することで、ガウスの法則の積分形の左辺は

「閉曲面Aを貫く電場ベクトルの垂直成分を足し合わせたもの」

という意味になります。

E・dAは二つのベクトルの内積です。ベクトルの内積はスカラー量であり、ベクトル量ではありません。

ここで前出の定義を用いると、以下のような式変形ができます。

![]()

nは単位ベクトルです。ここでの単位ベクトルは閉曲面に垂直なベクトルとします。

右辺最後のdAは閉曲面の微小面積(スカラー量)です。

上の式の最辺は、微小面積dAから角度をもって貫いている電場のベクトルEを微小面積dAと垂直な方向に射影した成分と、微小面積dAをかけたものになります。

左辺は電場の大きさと閉曲面積の積になる

これを踏まえるとガウスの法則の積分形の左辺の式を以下のように計算できます。

ただし、閉曲面の中では電荷密度 で一様に電荷が存在するとするため、電場ベクトルは微小面積に対して常に垂直で貫くと仮定しています。

またrは閉曲面の原点からの距離です。

右辺は全電荷を誘電率で除した値となる

右辺についても同様に式を変形します。

上述の通り、閉曲面の中では電荷密度ρで一様に電荷が存在するとしているため、当該密度は積分式の外側に移動でき、また電荷密度と閉曲面体積の積は全電荷pになることから、以下のように変形できます。

これらの式変形の結果、ガウスの法則の積分形は以下のようになります。

上式は電荷と電場の関係式であると同時に、電場の大きさが誘電率に反比例していることを示しています。

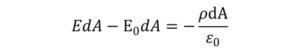

2. 誘電体内の電場の大きさに関する理解をする

既に述べたガウスの法則の積分形の左辺は、電場の大きさと閉曲面積の積です。

これを微小面積dAに対し、誘電体の外部から与えた真空の電場の大きさをE0、それに応じて誘電体内で発生する電場の大きさをEとすると、誘電体内から出ていく方向の電場の大きさと閉曲面積の積はEdA 、同入ってくる当該積はE0dAとなり、ガウスの法則の積分形の左辺は下式のように示されます。

![]()

当該法則の右辺に該当するのは全電荷を誘電率で除した値のため、電荷密度ρを用いると以下のような式として表記できます。

右辺にマイナスが付いているのは、誘電体表面で分極した電荷がマイナスであることを意味しています。

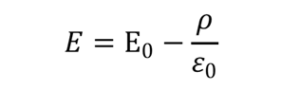

式全体をdAで割ってE0を移動すると以下になります。

真空の電場から電荷密度を誘電率で割ったものを差し引くと、誘電体内部の電場になることを示しています。

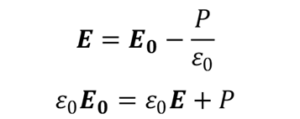

さらにこの式を変形し、方向性を議論するため分極電荷密度を分極ベクトルPで表現し、同時に真空中と誘電体内の電場も符号をそのままにベクトル表記できるとすると、以下のようになります。

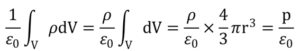

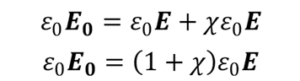

3. 電気感受率を導入して比誘電率を定義する

さらに電気感受率というχ(カイ)を用いて、分極ベクトルPを以下のように表記します。

![]()

これを元の式に代入します。

上式右辺の最初の項が、“電体が電場を弱める度合い”でありこれを”比誘電率”と定義するのが電磁気学での考え方とのことです。

比誘電率をεrとすると、下式になります。ここでいうεrε0が物質中の”誘電率”です。

![]()

よって、比誘電率は1以上の値であることが分かります。

ここから低誘電構造材へのFRP適用について話を移していきます。

低誘電特性材料と伝送特性について

最初に抑えておきたい低誘電特性と伝送特性について述べたいと思います。

参考にしたのは以下の資料です。

※参考情報

渡邊 充広. 低誘電材料に対する表面改質と回路形成. 表面技術, 2021, 72, 7, p.372

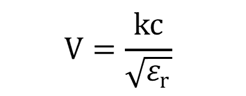

信号伝搬速度Vは材料の比誘電率と関係があり、光速c、そして係数kを用いて、下式で示されるようです。

比誘電率と伝搬速度は反比例の関係にあることがわかります。

これが、高速通信設備に関連する構造部材では比誘電率が低いほうがいいといわれる理由の一つです。

類似の指標として誘電正接もあるとのこと。

誘電正接の大きいほうがマイクロ波を吸収するとのことで、恐らく付加荷重への応答遅れに該当する粘弾性特性の損失正接と類似のことを指しているものと考えます。

伝送損失は係数k、比誘電率、周波数、誘電正接を用いて下式で示されます。

![]()

このように、比誘電率は伝搬速度と伝送損失の両方に関係しており、当該率の小さいほうが損失を抑制しながら、より早く信号を送ることができる、という材料になることが示されています。

低誘電特性材料にはPTFEを筆頭に無極性分子構造が多い

参考情報中の表1には代表的な低誘電特性材料の一覧が示されています。

無極性分子が主となっており、特にPTFEは高周波電波向けの材料として用いられるようです。

比誘電率も3.0を下回るようなものが多く、当該数値が低いことが示されています。

周波数帯によるようですが、誘電正接も小さい印象です。

ここで理解すべきは“樹脂単体”であれば、低誘電特性材料は比較的古くから存在しているということでしょう。

表面粗さと導体損失には関係性がある

言われてみれば確かにその通りなのですが、表面粗さは導体損失に影響を与えます。

参考情報中の図1の表面粗さと導体損失の関係を見ると、Rzで0.19から3.95という、成形の観点でいうとかなり平滑にできている面においても、導体損失に有意差が生じている様子が示されています。

損失の度合いは高周波になるほど顕著になり、これは周波数と電波が浸透する深さを示す表皮深さには反比例の関係があるのが主因のようです。

では、ここまでの情報を踏まえFRPを用いた低誘電構造材の方向性について私見を述べたいと思います。

強化繊維との組み合わせにより、低誘電材料と構造材料という2つの面を持たせられる

既述の通り低誘電材料である樹脂単体が既に手に入りやすい一方、これらは樹脂ですので低誘電材料という機能材料としての特性はあるものの、強度、剛性といった構造材料としての特性は不十分です。

しかし強化繊維を組み合わせたFRPであれば、低誘電性+機械特性という二つの機能を持たせることができます。

このような観点からFRPは電子基板などに用いられており、類似の情報は過去にもご紹介したことがあります。

※関連コラム

強化繊維の異方性が誘電特性に影響を与える可能性

評価事例として数は限られていますが、FRPの強化繊維の異方性は複合材料としての誘電特性に影響を与える可能性があります。

もし異方性による影響が出たとするならば、目付や積層構成といったFRPの材料設計が誘電特性に影響を与えると考えられます。

強化繊維の種類はもちろんですが、連続繊維を用いるのか、短繊維を用いるのか、それとも異種繊維を組み合わせるのか、それらをどのような順番で積層するのかといったことを考えると、材料設定の選択肢が大変多いということが分かると思います。

この辺りの詳細設定については、より詳細な検証を行える余地があると考えており、とりあえず低誘電材のFRPはガラエポ(主にはロービングクロスとエポキシ)という考えではなく、使用する構造材の形状や評価に用いる電波の周波数等に応じたFRP材料設計を行う、ということが今以上に一般的になっていくと考えられます。

FRP表層を平滑にする取り組みが不可欠

導体損失は構造物の表面粗さの影響を受けるということが分かっています。

FRPを純粋に構造部材として考えるだけであれば、表面の粗さは高速域での空力性能が重要な航空宇宙業界などの一部を除き、それほど重要ではありません。

しかしFRPを低誘電特性材料として活用するとなれば、表面粗さが損失に直結することを念頭に、成型方法や表面の研磨方法を検討しなければならないと思います。

片側が解放面になる、またはオートクレーブ成型でブリーザマットの模様が片側面に出てしまうのは避けなければならないため、両面の型成形が不可欠になるでしょう。

型の表面粗さ数値を低下させるか、それだけで追いつかなければ後工程で表面研磨するといった対応が必要となるかもしれません。

今回は誘電率の基礎から入り、低誘電材料の必要性と当該材料の候補の一つであるFRPへの適用を考える際に念頭に置きたいポイントについて私見を述べました。

ご参考になれば幸いです。